“姚所长,三年之内能把耐1800摄氏度的合金做出来吗?”1965年11月的一天深夜,试验车间只有微弱灯光,一名年轻研究员忍不住发问。姚桐斌抬头,摘下防护镜,声音低却坚定:“只有‘能’,没有‘不能’,祖国等不起。”这句回答后来常被学生们反复提起,没人想到三年后说话的人会被暴力夺去生命。

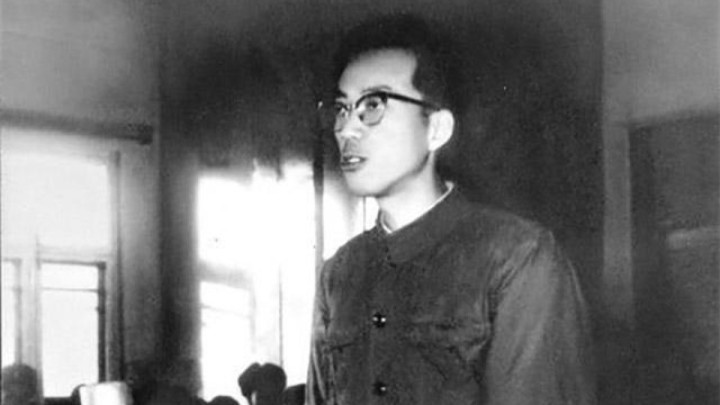

那几年气氛紧张,社会上的极端口号一浪高过一浪,科研院所也难免被裹挟。外人或许只看到他胸前的笔、袖口的油渍,却不知道材料室里每天要烧坏多少炉膛、打废多少试片。航天急需的高温钎焊合金、耐烧蚀罩壳,全靠一遍遍试错。姚桐斌常说:“实验不认脸,数据才讲道理。”简单一句话,让一群二三十岁的工程师咬着牙干到底。

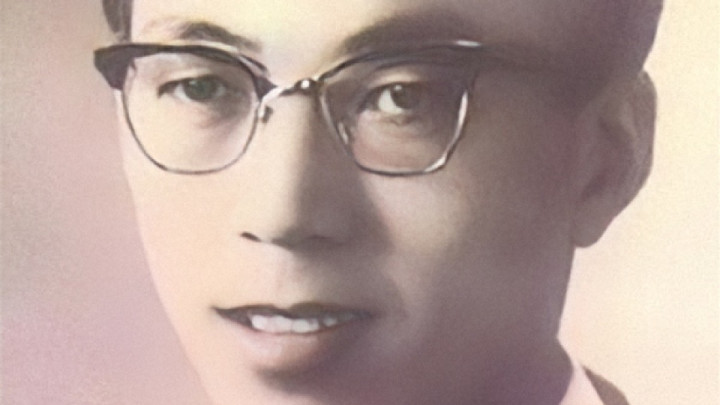

谈起身世,很多同事只知道他江苏人、英气逼人,对细节却模糊。1922年,他出生在镇江下辖的一个小镇,家里卖杂货,仅够糊口。十三岁为交学费,他跟着父亲在运河岸边叫卖;十五岁边读书边给铁匠铺送炭。日子拮据,却挡不住数理成绩一路领先,全镇老师都说“这孩子脑子里像有台计算尺”。

1939年南下求学,战火逼得学校几次易址,他靠做家庭教师补贴车费。西南交通大学毕业后,他进入国民政府矿冶研究所。所长看重他的计算能力,鼓励赴英深造。1946年,靠奖学金和几封推荐信,他踏上去伯明翰大学的船。英国教授后来说:“他把实验室当家,却从不拿加班费。”

留欧的条件优渥:独栋公寓、实验室随时开放、每月还有专利提成。1952年博士毕业,他手握三项冶金工艺专利,只要点头,公司肯出年薪三千英镑——那是当地教授收入的两倍。可风声传来,新中国在搞工业化,缺人。1957年9月,他穿一件深灰呢子大衣,拖着半箱文献,出现在北京站月台。同行法国朋友惊讶地问:“你真舍得?”他回头笑:“心不在这边,钱再多也白搭。”

材料研究所起步艰难,实验炉温度计常炸裂,真空泵漏油。为了找高熔点元素,他带学生到废铜厂,翻出杂料重新精炼;又跑到内蒙古矿区,蹲在坑口测试原矿成分。有人说这像苦行僧,他却乐在其中:“数据越野蛮,越能逼出新办法。”1964年,他主导的高温钎焊合金通过鉴定,解决了返回舱隔热板的熔缝问题。那天凌晨,他让警卫放了一小挂鞭炮,自己却转身回实验室补做对照组。

然而,技术战胜高温,难挡人心的躁动。1968年6月8日清晨,一群造反派闯进研究所。传达室呼喊、玻璃碎裂声此起彼伏。有人大喊“抄家”,有人翻箱倒柜找“黑材料”。姚桐斌跑出来劝阻,刚开口就被铁棍砸向后脑,倒在地上。几位研究员想抬他去医院,但门口被堵,车钥匙也被抢。失血过多,他最终没能清醒过来。时钟停在上午十点一刻,46岁。

噩耗传到国防科委,多位院士沉默良久;实验计划被迫暂停,数十份正在进行的烧蚀试样记录中断。在材料上署名“姚桐斌/未完”的手稿,成为研究生们的心理负担。一名助手回忆:“合金配方写到第七页,后面全是空白。”

最沉痛的,是妻子彭洁清。她带着三个孩子,排队认尸,回来时衣角全是尘土。她不懂合金,却知道丈夫的死不是一句“意外”可以带过。1969年至1975年,她提着公文袋,跑过公安、法院、科委、街道,开口闭口只一句:“我要知道法律怎么说。”有人劝她罢手,“风头不对”,她摇头:“孩子要长大,总得给他们一个交代。”

1976年形势转变,案件被重新立案。数月后,主犯程某被判十五年有期徒刑,从犯三人分别获刑十二年。宣判那天,彭洁清在旁听席没有掉泪,只对书记员说了一句话:“请把判决书复印给我,家里要存档。”

失去姚桐斌,航天材料领域出现短暂真空。同事们顶着压力把他留下的笔记整理成册,代号“YT-I”。这些笔记帮助后续团队在1979年拿下高密度烧结罩体技术。有人感慨,如果姚桐斌健在,进度至少还能提前两年。遗憾永在,但技术接力没有停。

如今研究所里仍保存那件补过三次的灰色中山装,旁边放着烧蚀试样残片。外来的参观者常问:“这件衣服为何不放进柜子?”老研究员回答:“挂在那儿,好让新来的孩子知道,科研不是穿白大褂拍照,而是和炉子、铁锤、数据打整晚上的事。”

姚桐斌没有留下豪言,更没有自传。他留下的是合金配方,是一群早生华发的同事,是一句“只有‘能’,没有‘不能’”。在实验火花映照下,这句话分量沉得很。